化学に興味を持ち、化学グランプリに挑戦する生徒に対し、昨年より実験講習を3回実施している。昨年は、硫酸銅(Ⅱ)の化学式の決定をヨウ素滴定を利用して決定したが、今回は黄銅中の銅の割合をヨウ素滴定を利用して求める実験をしてもらった。

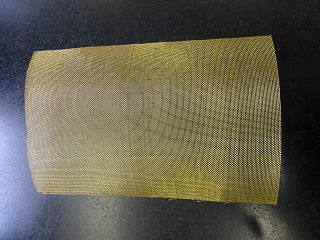

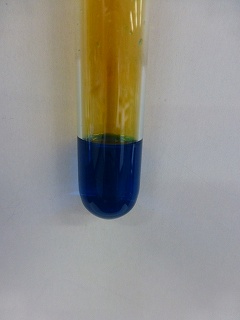

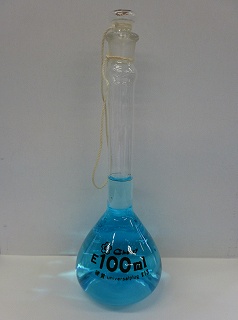

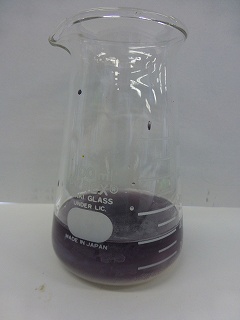

まず、黄銅をw1g(約1g)測りとり、ドラフト内で、濃硝酸を少しずつ加えて溶かし、完全に溶けたら、メスフラスコにうつし、水を加えて100mLにしてCu2+を含む溶液を作った。この液に酢酸を加え、KI水溶液を過剰に加えると、ヨウ化銅(Ⅰ)CuIの沈殿が生成し、同時にI2も生成し、液が褐色になる。この生成したI2を濃度のわかったチオ硫酸ナトリウムNa2S2O3水溶液で滴定すると、もとの黄銅中のCuの質量パーセントが求められる。実際に行うと、私の予備実験ではCuの割合が70%,生徒が行った実験では72%という結果になった。黄銅を溶かすときに濃硝酸を入れすぎたのが原因で少し値が大きくなったのか?

日常の実験ではできない、メスフラスコや駒込ピペット、安全ピペッタの扱いを知り、またヨウ素滴定も初めての者も多かったので、学ぶところが多かったであろう。

岐阜県教育委員会 高校農業農業実験 食品化学実験 ヨウ素滴定法による銅の定量

http://gakuen.gifu-net.ed.jp/~contents/kou_nougyou/jikken/SubShokuhin/04/index.html

真鍮の分析 http://member.tokoha-u.ac.jp/~071420/a.htm